歯周病治療について

歯を支える組織を守るために、歯周病の治療と管理を行います

歯周病は、歯を支える骨が溶けてしまう病気です。

自覚症状が現れた際には、自己判断をせず、早めに歯科医師にご相談ください。

歯のぐらつきや口臭、歯肉の腫れ、歯磨きの際に出血などが見られた場合は、歯周病が進行しているサインです。

こんな症状はありませんか?

- 歯肉が腫れて痛い

- 歯肉から血が出る

- 歯がぐらついて食べ物がよく噛めない

- 口臭がある

このような症状で来院される方の大半が歯周病です。

自覚する症状がある場合は、できるだけ早い段階での診察をお勧めします。

歯周病とは

歯周病は、歯周病菌など細菌の感染によって歯肉や骨に炎症を起こす病気です。

さらに、歯の奥まで炎症が広がると、歯を支える土台である歯槽骨(顎の骨)が破壊され、この状態を放置していると最終的に歯が抜け落ちてしまう場合があります。

恐ろしいことに歯周病は発症しても痛みが感じにくいため、自覚症状がないまま進行し、気付いた頃には、歯周病がかなり進行している場合もあります。

歯周病の原因

歯周病は歯周病菌という細菌によりもたらされる感染症です。

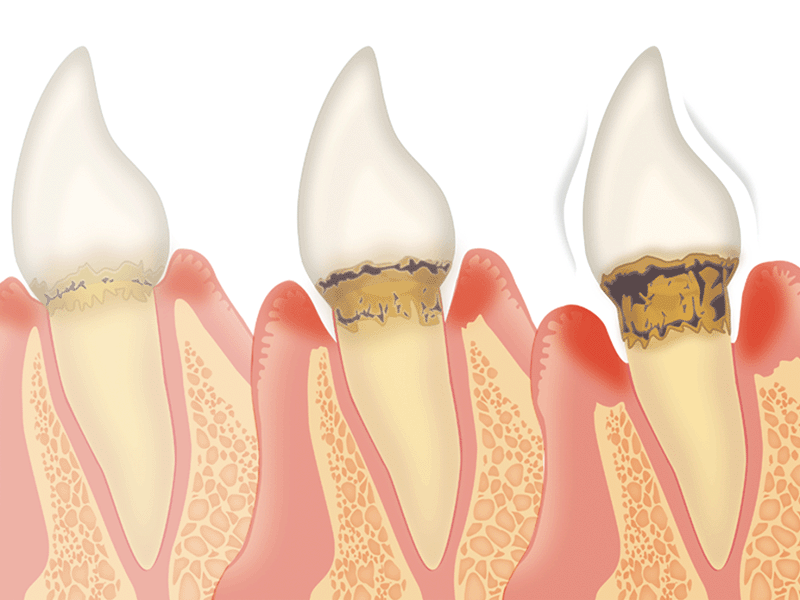

歯周病菌は酸素に弱いため酸素の少ない歯垢(プラーク)の中や歯と歯肉の間、いわゆる歯周ポケット内で繁殖します。

歯周病菌は細菌が作り出す保護膜であるバイオフィルムに守られながら歯周ポケットを拡大し、歯の根元方向へと繁殖し、やがて骨に達して炎症を引き起こします。

● 歯垢(プラーク)

歯垢とは歯と歯肉の間にたまる、乳白色の粘性のある細菌の塊です。

歯垢1mg中には1億ほどの細菌が存在するといわれ、この中に虫歯や歯周病の原因となる細菌がひしめいています。

● バイオフィルム

バイオフィルムは細菌の塊である歯垢の強固な集合体です。

時間の経過とともに、バイオフィルムへと変化します。

殺菌作用のあるだ液を寄せ付けず、虫歯や歯周病を進行させます。

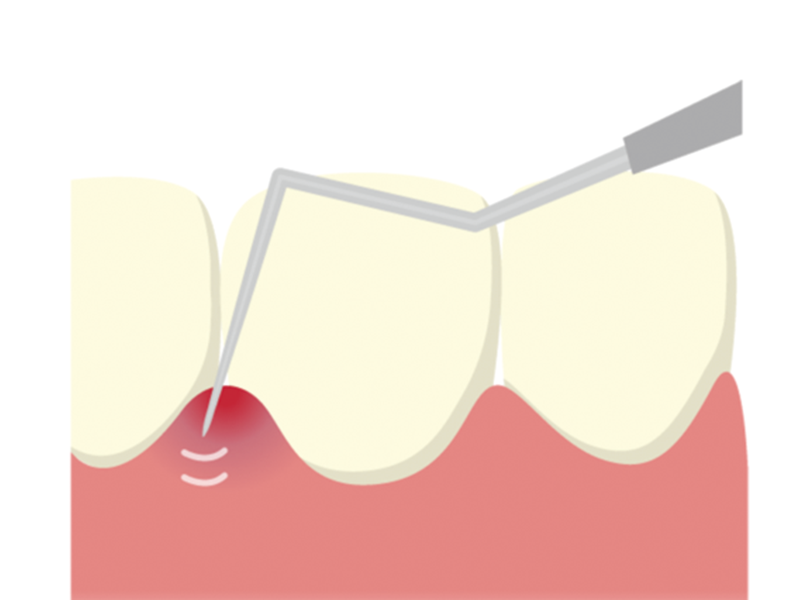

● 歯周ポケット

歯周病の状態の指標として広く用いられているのが歯周ポケットです。

健康な状態でも歯と歯肉には1~3mmのすき間があります。歯肉に炎症が起きて腫れるとさらに深くなり、このすき間が深くなった状態を歯周ポケットと呼びます。

基本的に4mm以上から歯周病とされ、成人の大半が4mm以上の歯周ポケットを持つというデータもあります。

歯周病の間接的要因について

歯周病は「口腔内の環境」や「生活習慣」にも間接的な原因があるとされています。

◆口腔内の環境

歯石・不適合な冠(かぶせもの)・歯並び・噛み合わせ など

◆生活習慣など

ストレス・睡眠不足・運動不足・喫煙・食習慣・歯磨きの習慣 など

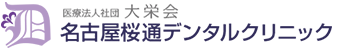

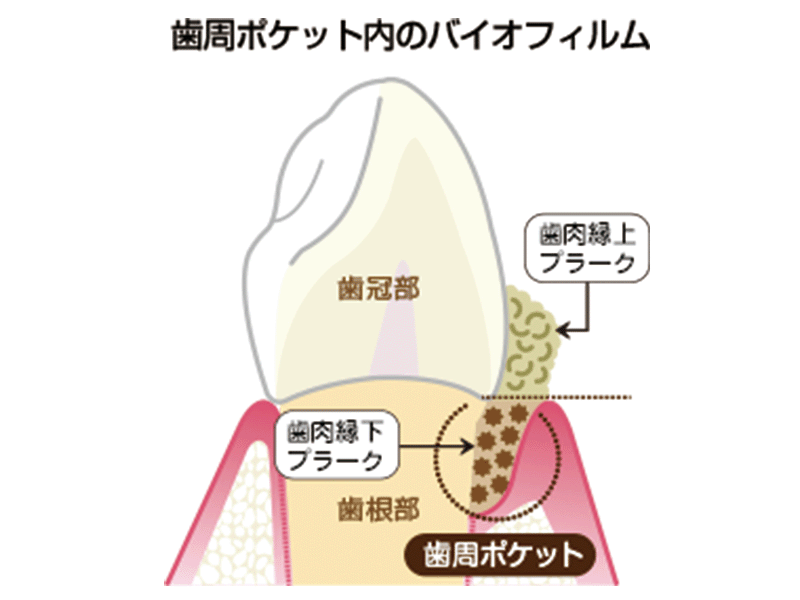

歯周病の進行

歯肉炎では歯肉がたまに腫れたり、赤く充血したり、歯ブラシに血がにじむ程度です。

初期の歯周炎になると、歯周ポケットができ、歯周組織の破壊がはじまります。

中期歯周炎になると、歯肉がやせたりブヨブヨになる、食べ物が歯にはさまりやすくなる、口臭がする、かたい物が噛みにくくなるなどの自覚症状が現れます。

やがて末期の歯周炎になると、歯槽骨がほとんどなくなり、歯の根が露出し、最後は歯が抜け落ちます。

健康な状態

- 歯と歯肉のすき間(ポケット)がない

- 歯肉が引き締まっている

軽度歯周病

- 歯肉が赤く腫れあがる

- 歯を磨いたり、かたい物を食べると出血する

中度歯周病

- ポケットの炎症が慢性化して骨が溶け始める

- 口臭もあり、歯が浮いたような感じがする

- 歯がぐらつく

重度歯周病

- 歯根を支えている骨がほとんど溶けてしまう

- 歯根が露出し、歯のぐらつきがひどくなる

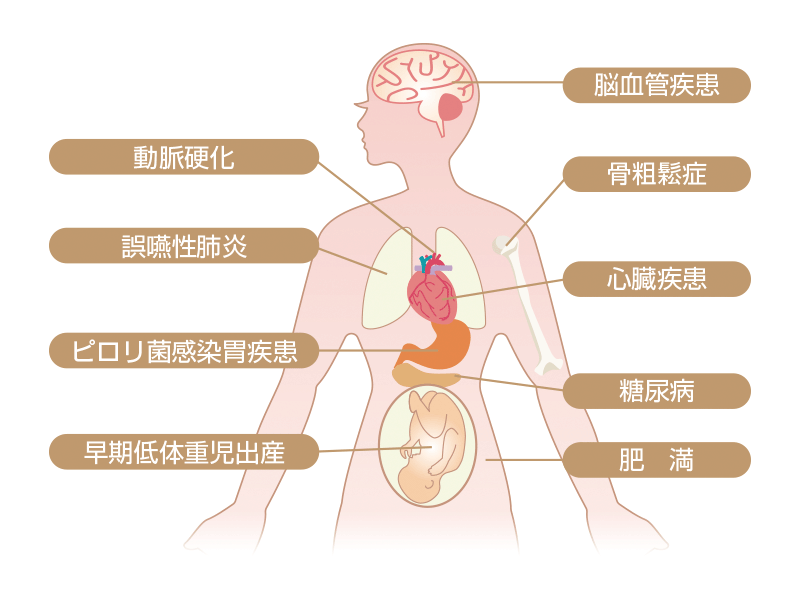

歯周病と全身疾患との関わり

歯周病を放置してしまうと、歯周病菌などの細菌を出す物質によって、心臓病・糖尿病・肺炎・口腔癌、妊娠している場合は生まれてくる子どもにまで影響を与えることがわかってきました。

- 脳血管疾患

- 動脈硬化

- 骨粗鬆症

- 誤嚥性肺炎

- 心臓疾患

- ピロリ菌感染胃疾患

- 糖尿病

- 早期低体重児出産

- 肥満

歯周病治療

診査・診断

プロービング

プローブという器具を使って、歯周ポケットの深さを確認します。

歯周ポケットが深くなると外科的処置が必要になります。

レントゲン診査

歯槽骨の状態を確認します。

口腔内の清掃状況を確認

歯垢や歯石の付着具合を確認します。

喫煙の確認

喫煙している方には1日に吸うたばこの本数や喫煙歴などについて問診します。

全身疾患などについての問診

糖尿病など歯周病に関連する全身疾患の有無や既往について問診します。

初期治療

歯肉炎や歯周病と診断された場合は、次のような歯周基本治療を行います。

当クリニックでは歯周病に対する知識を深めていただくために、歯周病の原因や予防方法に対してわかりやすく説明します。

歯周病は予防することが重要ですが、歯周病になってしまった場合には丁寧に治療を行います。

歯周病治療で大切なことは、歯周病菌の除去です。

歯科医院での治療に合わせ、正しい歯磨き方法で歯周病菌の塊である歯垢をしっかり除去しましょう。

歯磨き指導

正しいセルフケアができるよう、適切な歯磨き方法や歯ブラシの選び方、デンタルフロスの使い方などをお伝えします。

セルフケアの質を高めることは将来的に、歯の寿命を延伸させる上でとても重要です。

SRP(歯石除去)

歯石とは歯垢が石灰化してかたくなったものです。

表面はざらざらしているため歯垢が付きやすく、セルフケアでは取り除けないため、専用の器具で除去します。

歯石除去の最も基本的な処置「スケーリング」と「ルートプレーニング」は頭文字をとって「SRP」と略され、治療の際には一連の作業として行なわれます。

スケーリング(scaling)

「スケーラー」という専用器具を使い、歯根表面の歯垢・歯石などを除去する処置。

ルートプレーニング(root planing)

スケーリングの後、歯周ポケット内部の歯垢や歯根表面の汚染されたセメント質を除去し、歯の根を滑らかに研磨する処置。

補綴物(ほてつぶつ)の確認

補綴物(つめもの・かぶせもの)が歯に合っていないと段差やギャップができ、歯垢や歯石が付着しやすくなります。

補綴物の確認を行い、問題がある場合は段差などをなくすための調整や、補綴物を新しく作り直すなどの治療を提案します。

噛み合わせの確認

噛み合わせが悪く、一部の歯に大きな負担がかかると歯周病が悪化することがあります。

その場合は、噛み合わせの調整を行う治療を提案します。

再評価(初期治療後)

歯周外科治療

歯周基本治療や日々の歯磨きにより、口腔環境が良好であるにもかかわらず、歯周ポケットが改善しない場合には外科的な治療が必要になります。

歯肉を切開し、歯根を露出させて歯根に付着した歯石や汚れを除去します。

歯周外科治療後は再評価を行い、改善されていればメンテナンスに移ります。

メンテナンス

治療後は再発を防ぐために定期的なメンテナンスを実施します。

メンテナンスの頻度は通常2~3か月に一度ですが、患者様の口腔環境や歯周病の度合いにより異なります。

歯周病危険度チェック

歯周病は、初期の段階では自覚症状が少ない疾患です。

少しでも不安を感じたら、ご自身で「歯周病危険度チェック」をしてみましょう。

4つ以上当てはまる場合は、歯周病の恐れがあります。

| No. | 項目 | 判定 |

|---|---|---|

| 01 | 朝起きたとき、口腔内がネバネバする | |

| 02 | 口臭が気になる | |

| 03 | 歯磨きは1分以内、1日1回未満である | |

| 04 | たばこを吸う | |

| 05 | 何か気になるところがないと歯科医院には行かない | |

| 06 | ストレスをためこんでいる | |

| 07 | 歯が長くなった気がする | |

| 08 | 食べ物がはさまりやすくなった(歯と歯の間にすき間ができた) | |

| 09 | 歯肉を押すと白い膿が出る | |

| 10 | 歯磨きをすると出血することがある | |

| 11 | 歯肉が腫れている | |

| 12 | 指で押すとぐらぐらと動く歯がある | |

| 13 | 糖尿病と医師からいわれた |

チェックによる判定

10個以上

ご自身でも歯周病を自覚しているはずです。早期に治療を受けましょう。

7から9個

歯周病がかなり進行している恐れがあります。すぐに検査をすることをお勧めします。

4から6個

軽度の歯肉炎・歯周炎の可能性があります。放置すると中・重度へと進行してしまいますので、歯科医院でしっかり検査しましょう。

1から3個

軽い歯周炎の可能性があります。歯磨き方法を見直してみましょう。

0個

今のところ歯周病の心配はありません。定期的に歯科医院に通って歯石の除去など、予防を続けていきましょう。

※あくまでも目安ですので、定期的な検診は欠かせません。

診療のご予約はこちら

口腔内のお悩みや、気になることがあれば、

名古屋市千種区の歯科医院「名古屋桜通デンタルクリニック」にご相談ください。